- 索 引 号:113310235765392606/2022-127225

- 文件编号:天政办发〔2022〕22号

- 规范性文件统一编号:

- 发布单位:天台县人民政府办公室

- 成文日期:2022-05-18

- 公开方式:主动公开

- 政策原文:

- 政策解读:

各乡镇人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:

为做好我县山洪灾害防御工作,落实山洪灾害防御各项工作责任主体,进一步提高山洪灾害防御能力,保障人民群众生命财产安全。现将《天台县山洪灾害防御预案》《天台县山洪灾害防御工作规则》印发给你们,请严格按照要求落实相关工作。

天台县人民政府办公室

2022年5月18日

(此件公开发布)

天台县山洪灾害防御预案

一、总 则

1.1 编制目的

山洪灾害是指山丘区由于降雨引发的山洪、泥石流、滑坡等对人民生命、财产造成损失的灾害。天台县境内群山林立,溪河众多,山洪灾害发生频繁。为有效防御山洪灾害,确保山洪灾害防御工作高效有序进行,最大限度减少人员伤亡和财产损失,避免群死群伤事件发生,特制定本预案。

1.2 编制依据

(1)《中华人民共和国水法》;

(2)《中华人民共和国防洪法》;

(3)《中华人民共和国防汛条例》;

(4)《全国山洪灾害防治规划》;

(5)《浙江省防汛防台抗旱条例》;

(6)《山洪灾害防御预案编制导则》;

(7)《浙江省山洪灾害防御应急工作指南》;

(8)《浙江省防御洪涝台灾害人员避险转移办法》;

(9)《浙江省洪水预警发布管理办法(试行)》;

(10)《天台县防汛防台抗旱应急预案》;

(11)国家颁布的其它有关法律、法规,各级地方人民政府颁布的有关地方性法规、条例及规定。

1.3 工作原则

山洪灾害防御坚持人民至上、生命至上;坚持以防为主、防治结合;坚持非工程措施为主,非工程措施和工程措施相结合。

1.4 适用范围

本预案适用于天台县行政区域范围内由强降雨在山丘区引发洪水的防范和应急处置。

1.5 预案的执行与修订

本预案自批准之日起执行,应根据本地区山洪灾害防御情况适时修订。一般每隔3-5年修订一次。

二、山洪灾害概况

2.1 山洪灾害防治区概况

2.1.1 自然地理

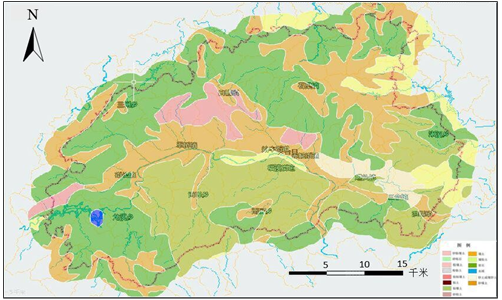

天台县位于浙江省东部,台州市西北部,地处东经120°41′24″~121°15′46″和北纬28°57′02″~29°20′39″之间,县域面积1426km2。东连宁海县、三门县,西与磐安县交界,南邻临海市、仙居县,北与新昌县接壤,以境内天台山得名,是浙东南典型的以山地丘陵为主的山区县。天台县地理位置见图2-1。

图2-1 天台县地理位置图

2.1.2 地形地貌

天台县受地质构造和新构造运动的影响,山系盘桓,溪流切割,形成以低山、丘陵为主的地貌,低山和丘陵占全县总面积的81%,河谷平原和台地只占19%,山林面积大约占全县面积的60%,且植被覆盖程度很高。

天台山脉由西向东北蜿蜒,西南绵亘大雷山脉,形成四面环山中部较为平坦的丘陵盆地。东部最高的苍山顶海拔1113米,北部华顶山海拔1110米。始丰溪两岸河谷平原海拔50-120米。

天台县土壤主要分为砂粘土、壤粘土、粘壤土、砂粘壤土、砂壤土五大类。以壤土和粘土为主,因地形不同而有非地带性土壤,如砂壤、砂粘壤、粘壤土等,且各类土壤呈地域性分布。里石门水库周边除西北部有砂粘壤土分布外,其他地区基本为砂粘土。由以上土壤类型分布可见,天台县土壤以壤土和粘土为主。

图 2-2 天台县土壤类型及分布图

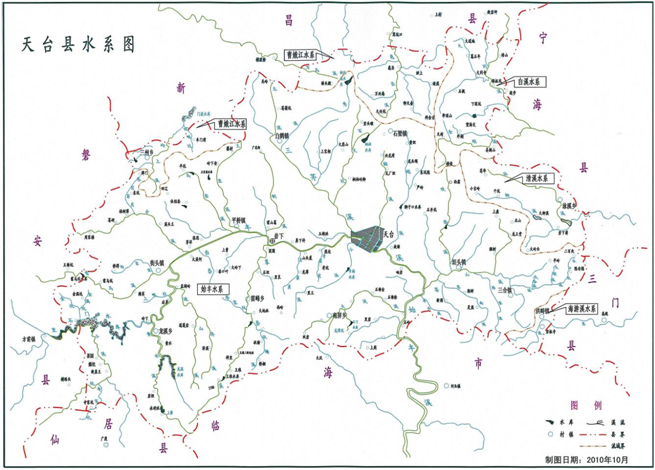

2.1.3 河流水系。天台县河流分隶属于椒江、曹娥江、白溪、清溪、海游溪五个水系,均为山区性河流。其中以椒江水系的始丰溪为县内最大溪流,贯穿天台盆地,自西往东在临海汇入灵江。北部岭上溪、万马溪和慈圣大坑属曹娥江水系。北东部大同溪和金顺溪为白溪水系。东部的泳溪、界溪,则分属清溪和海游水系。

(1)椒江水系。

①干流始丰溪。

发源于大磐山,在磐安县方前镇注入里石门水库,由街头镇后求入境,自西向东流经中部腹地,经街头、平桥、始丰、赤城至福溪街道下湾村出境,入临海市,与永安溪汇合后称灵江。始丰溪流域面积1610km2,主流长119km,在本县境内流域面积1111.5km2,主流长68.5km。始丰溪河流落差686m,多年平均流量20.53m3/s。

始丰溪支流60多条,在天台县境内40多条,支流的发源端地形多为高陡山坡,主沟谷河床平均比降多大于10%,上游平均比降多大于30%,疑似泥石流沟较为发育。其中年均流量在1m3/s以上的有苍山倒溪、三茅溪、小溪坑、崔岙溪、雷马溪等五条,分述如下:

苍山倒溪。又名东倒溪,多年平均流量3.36m3/s,因其流向自东向西,故名倒溪。源出明岙马家线岗头南麓,经雨龙坑入光明水库,流经明公、峇酋、大横、岩下诸村至坦头镇王村入始丰溪。主流长22km,流域面积163km2。

三茅溪。因水流经三茅岗而得名。源出于新昌县报国乡里岙村,流入天台县境经西岙、上新屋、岭根、杜家庄诸村,至下卢村,上游河段称左溪,又名柘溪。续南流,至下西山、桥下诸村,至赤城街道清溪村注入始丰溪。三茅溪下段亦名清溪。三茅溪主流长26.5km,流域面积157.5km2,年平均流量2.29m3/s,河流总落差245m。

小溪坑。为始丰溪右方支流,源出仙居县祝家辽村,流经周坑、里井坑、外井坑、大屋基、燥坑、茶园、黄岩坦、小溪坑诸村,注入里石门水库。因主段流经小溪坑村而得名。主流长20.1km,流域面积85.3km2。多年平均流量1.66 m3/s,落差574m。

崔岙溪。为始丰溪右方支流,因流经崔岙村而得名。源出大雷山北麓,北流经捣臼孔,入王琅水库,再经张家庄、祥里、吴家坑、石柱里、崔岙诸村,在团圆山村注入始丰溪。主流长29.4km,流域面积91.7km2,年均流量1.46 m3/s。

雷马溪。因有雷马潭而得名,为始丰溪左方支流,源出磐安县竹园山岭,从龙头胫地方进入天台县境,流经双坑桥、雷马坑、下庄、上宅、金村、赖家诸村,至街头镇山头下村附近注入始丰溪。主流长19.2km,流域面积75km2,年均流量1.01m3/s,落差487m。

(2)曹娥江水系。

①岭上溪。

因流经三州乡岭上片而得名。源出齐界岭的岭脚村,流经水彭、柿树岗村注入岩弄口水库,再经下屋、蒋家店、眠犬、白岩山、市罗等村,于湃头村外入新昌县,流入门溪水库。天台县内主流长7.5km,流域面积30.60km2。

②万马溪。

为新昌县澄潭江支流横渡溪上游。源出天台县松关鳌坑岭头大风缺,流经高墙头村入新昌县境雪家坑村。因溪上有景“万马渡”而得名。天台县内主流长3.80km,流域面积20.80km2。

③慈圣大坑。

为新昌江支流,因流经天台县石梁镇慈圣村而得名,古名福溪。源出于天台县石梁镇大坪头南麓,流经万兴庵、吊水潭村,于大竹园村附近进入新昌县境。天台县内主流长10.8km,流域面积62km2。

(3)白溪水系。

①大同溪。

为宁海县白溪上游,以流经天台县石梁镇大同片而得名。源出华顶山拜经台北麓,经祥下、下庄等村,于麻车潭村流入宁海县境内。天台县内主流长12.30km,流域面积75.50km2。

②天封坑。

因流经石梁镇天封村而得名,别名金顺坑。源出华顶山西麓双溪村北,流经上潘、天封、毛竹蓬、楼下王、桐油树、湖石口、溪下诸村,在坐视岩地方入宁海县境。天台县内主流长13.50km,流域面积40.20km2。

(4)清溪水系。

泳溪。因流经泳溪村而得名,又名涌溪。源出白马岩岗东麓,流经杨家岙、外岙、兰湾、丰家、坎头湖、创基岭、山王岭、梁坑、泳溪、泳溪湖、洋店、岩下方诸村,至天宁堂入宁海县境,穿过宁海县入三门县境,注入东海。天台县内主流长18km,流域面积81km2。

(5)海游溪水系。

界溪。在洪畴镇,因该溪界于天台、三门两县之间,故名。源出临海市灵岩村,北支入天台为龙潭坑,南支入天台为廿四坑,均汇注入岩板寺水库。出库后经洪畴大村、市集村,入三门县境。为海游溪上游,流入三门县蛇蟠洋入海。天台县内主流长8.8km,流域面积24.6km2。

天台县水系分布见图2-3。

图2-3 天台县水系分布图

2.1.4 水文气象

天台县东侧近海,纬度较低,属亚热带季风气候区,总的气候特点是:四季分明,气候温和,雨量充沛,光照充裕;又受四周山体环绕,中间低平的盆地地形影响,小区域气候特征显著。

天台县多年平均降雨量为1500mm左右,平均降雨天数152天,雨季集中在4~9月,降雨量占全年总降雨量的71%。降雨类型主要有锋面雨、热雷雨和台风雨。一般规律是锋面雨出现在4~6月份,南方暖湿气候加强和冷锋相遇,形成持续湿闷阴雨天气,即为梅雨期;7~8月份受太平洋副热带高压控制,天气晴朗,常出现局部地区的“热雷雨”,同时伴有不同程度的伏旱;8~9月份台风影响频繁,常常带来“台风雨”,形成风、洪灾害。台风影响天台的时间以每年7月下旬至10月上旬为主,其中以8月份最多(占38.8%),9月次之(占28.4%),7月居第三位(占16.4%)。一般来说台风影响天台持续时间为3到4天,最长8天,最短1天。在地区分布上,降雨量等值线成强烈的地形反应,盆地四周山区明显多于盆地中心,从东北部山丘区的2000 mm及西南部山丘区的1680mm,向中部河谷平原递减至1330mm。

2.1.5 山洪灾害防御现状和对象

根据2013、2019年度山洪灾害防治项目与2020年度山洪灾害防治项目建设成果排查,天台县市山洪灾害重要防治区涉及赤城街道、福溪街道、平桥镇、白鹤镇、坦头镇、三合镇、洪畴镇、街头镇、南屏乡、雷峰乡、三州乡、泳溪乡、龙溪乡等14个乡镇(街道),涉及79 个重要村落(自然村)。

2.2 山洪灾害成因

(1)地质地貌因素。天台县地处山区,而山洪灾害易发区的地形往往是山高、陡坡、谷深、切割深度大,侵蚀沟谷发育,其他地质大部分是渗透强度不大的土壤,如紫色砂页岩、泥质岩、红砂岩、板页岩发育而成的抗蚀性较弱的土壤,遇水易软化、易崩解,既有利于强降雨后地表径流迅速汇集,一遇到较强的地表径流冲击时,就形成山洪灾害。

(2)气象水文因素。天台县多年平均降雨量为1500mm左右,且集中在雨季,往往会发生持续或集中的高强度降雨。发生山洪灾害主要是由于受灾地区前期降雨持续偏多,使土壤水分饱和,地表松动,遇局地短时强降雨后,降雨迅速汇聚成地表径流引发溪沟水位暴涨、泥石流、崩塌、山体滑坡。从整体发生、发展的物理过程可知,发生山洪灾害主要还是持续降雨和短时强降雨而引发的。

(3)人类活动因素。山丘地区过度开发土地,或陡坡开荒,或工程建设对山体造成破坏,改变地形、地貌,破坏天然植被,乱砍滥伐森林,失去水源涵养作用,均易发生山洪。由于人类活动造成河道的不断侵占,河道严重淤塞,河道的泄洪能力降低,也是山洪灾害形成的重要因素之一。

2.3 山洪灾害的特点

(1)季节性强,频率高。山洪灾害主要集中在汛期,特别是主汛期。天台县山洪灾害多发生在7-9月。

(2)区域性明显,易发性强。位于暴雨中心区的山丘区,暴雨时极易形成具有冲击力的地表径流,导致山洪暴发,形成山洪灾害。

(3)来势迅猛,成灾快。山丘区因山高坡陡,溪河密集,降雨迅速转化为径流,且汇流快、流速大,降雨后几个小时即成灾受损,防不胜防。

(4)破坏性强,危害严重。山洪灾害发生时往往伴随滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害,经常造成河流改道、公路中断、耕地冲淹、房屋冲毁等危害。

三、组织指挥体系及职责

3.1 组织机构

天台县山洪灾害防御组织机构由县、乡镇(街道)和村(社区)三级组成。

3.2 县人民政府防汛防旱指挥部

天台县人民政府防汛防旱指挥部(以下简称“县防指”)统一领导和组织全县山洪灾害防御工作。协调防指成员单位之间的应急工作,督促各部门、基层(政府、组织、单位)按职履责。

3.3 乡镇(街道)人民政府(办事处)防汛指挥部

乡镇(街道)人民政府(办事处)防汛指挥部(以下简称“乡镇(街道)防指”),在县防指的统一领导下,开展本辖区内山洪灾害防御工作。

3.4 村(社区)防汛防台工作组

村(社区)防汛防台工作组,在乡镇(街道)防指的统一领导下,开展本村(社区)山洪灾害防御工作。

3.5 职责和分工

山洪灾害防御工作实行各级人民政府行政首长负责制,分级分部门负责。建立县防指指挥协调、县水利局牵头、相关部门配合,基层地方政府负责的山洪灾害防御工作机制。各级各部门各尽其责,加强协同,做好山洪灾害防御工作。

3.5.1 县防指职责

(1)贯彻执行有关山洪灾害防御工作的法律、法规、方针、政策和上级防指的指令、命令,组织、协调、监督、指导全县山洪灾害防御工作。

(2)贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针,明确各部门职责,协调各部门之间的工作配合,检查督促各有关部门做好山洪灾害防御工作。

(3)遇大暴雨可能引发山洪灾害时,及时掌握情况,研究对策,指挥协调山洪灾害抢险工作,努力减少灾害损失。

3.5.2 主要成员单位职责

县水利局:组织实施小流域和重要水工程防汛防台调度;承担小流域山洪灾害监测预报预警;牵头组织编制县级山洪灾害防御应急预案;牵头组织开展山洪灾害风险区域识别、山洪灾害预警指标设定,负责山洪灾害防治工程措施建设技术审核,指导基层做好山洪灾害防御、预案演练、转移危险区域人员等工作;承担水利工程抢险和堰塞湖应急处置等技术支撑工作;指导水利系统防汛物资储备和管理;做好山洪灾害防御信息化系统运行维护工作;组织开展山洪灾害调查评价;组织开展山洪灾害防御知识培训。

县应急管理局:组织协调和指导山洪灾害应急处置及抢险救援工作;会同相关业务部门提出具体的应急处置与救援方案;协调防指成员单位之间的应急工作,并督促落实;负责基层防汛防台体系规范化建设,督促落实山洪灾害防御责任人;组织推进应急避灾安置场所建设。

县自然资源和规划局:组织指导和监督地质灾害调查评价及风险隐患的排查与治理;指导开展地质灾害的监测预报预警及群测群防等工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑。

县气象局:提供山洪灾害预报预警所需气象资料信息,与县水利局联合开展山洪灾害气象预警工作。

县住建局:负责山洪灾害风险村居质量安全监督和危旧房治理改造;协助乡镇(街道)、村(社区)做好危房居住人员的安全转移,监督、指导危房排查和农房安全管理。

其它成员单位按照《天台县防汛防台抗旱应急预案》职责分工,在各自业务范围内,协助做好山洪灾害防御工作。

3.5.3 乡镇(街道)防指职责

在县委、县政府和县防指的统一领导下开展本辖区山洪灾害防御工作,具体组织实施山洪灾害防御的监测预警、人员转移、抢险救援、避灾安置及防汛责任人落实等工作。

按照乡镇“七个有”、行政村(社区)“八个一”开展群测群防体系建设,逐一落实监测预警员、转移责任人及各类网格责任人,把防御责任落实到乡镇、村、组户和每一个山洪灾害危险区,全面建立县包乡镇、乡镇包村、村包组、组包户、党员干部包群众的五级“包保”责任制。

3.5.4 村(社区)防汛防台工作组职责

在乡镇(街道)党委、乡镇人民政府(街道办事处)和乡镇(街道)防指领导下开展本辖区山洪灾害防御工作,做好监测预警、人员转移与安置等准备工作;及时组织受灾人员转移,并做好安置工作;紧急情况下,按“村自为战”的要求自行按预案转移人员。

四、监测与预警

4.1 监测体系

天台县山洪灾害防御监测体系目前由县、村两级组成,以县级为主、村级为辅,监测内容为降雨和河道水位。

县级监测网由雨量站、水位站等雨水情自动监测站点组成,监测点的建设与维护由县气象局、县水利局统一负责。村级雨量、水位人工监测点由当地负责统一管理。

乡镇(街道)、村(社区)要严格落实山洪灾害巡查监测预警责任。村级监测预警员、水库山塘巡查员、河道堤防巡查员等责任人在强降雨期间通过加密巡查和观测人工监测设施,对水雨情异常、水利工程险情、地质异常、水库山塘溃坝等山洪灾害风险信息进行综合识别与研判,并将相关信息报送至村级防汛防台工作组及乡镇(街道)防指。乡镇(街道)防指和村级防汛防台工作组应视情况决定是否启动应急预案,并向县防指报告。

4.2 预警体系

山洪灾害预警分为预报预警、监测预警和人工预警。其中预报预警由省水利厅、省气象局发布,监测预警由县水利局发布,人工预警信息的发布权限归属于乡镇(街道)、村(社区)的预警人员。

4.2.1 预报预警

省水利厅、省气象局依据数值天气预报成果,联合发布未来24小时山洪灾害预报预警。县水利局收到预警后及时将相关信息发至相关乡镇(街道)。

4.2.2 监测预警

县水利局依据村落关联雨量站点实测数值,负责发布1小时、3小时及6小时以自然村为单元的监测预警信息,分“准备转移”和“立即转移”两个等级。

4.2.3 人工预警

乡镇(街道)、村(社区)依据简易水位(雨量)站人工观测信息或巡查中发现的风险信息,通过电话、短信、微信、广播、铜锣、手摇报警器、上门通知等人工的方式,将收到的预警短信、人工观测的风险信息传递到户到人。

4.3 预警发布程序

4.3.1 一般情况

降雨集中期内,县、乡镇(街道)、村三级必须实行24小时值班,保持电话联系,预警可参照县→乡镇(街道)→村→网格→户的次序进行预警。

县水利局依托山洪灾害监测预警模块向触发预警的相关乡镇(街道)、村(社区)预警责任人,以手机短信形式发送短临预警信息和监测预警信息。预警短信同步发送县级山洪灾害防御责任人。

乡镇(街道)、村(社区)、山洪灾害监测预警员通过手机短信、电话、微信、钉钉、广播、电视、网络、对讲机、铜锣鼓号(口哨)、手摇报警器、上门通知等多种方式向山洪灾害威胁区域人员进行人工预警。

4.3.2 紧急情况

当未收到预警信息,但当地雨量(水位)达到或超过立即转移预警标准,或出现决堤、山塘水库溃坝等险情时,必须立刻进行人员转移,村(社区)可直接发布预警信号,并报告乡镇(街道)防指、县防指。在最短时间内完成预警和人员转移工作,警报信号可因地而异,做到简单实用,人人知晓。

4.4 预警分类及行动

4.4.1 预报预警

预报预警是省水利厅结合未来24小时山洪灾害气象预警模型用于水利内部预警。按照5km*5km精度,将浙江省划分成约4072个网格,分别统计有山洪灾害防治任务的县(市、区)辖区范围内涉及的网格编号。

根据各县(市、区)范围内未来24小时预报降雨最大的网格降雨量结合前期降雨情况,按照从低到高分为蓝色预警(80mm,可能发生山洪灾害)、黄色预警(100mm,发生山洪灾害可能性较大)、橙色预警(120mm,发生山洪灾害可能性大)、红色预警(140mm,发生山洪灾害可能性很大)。

(1)蓝色预警。

县防指成员单位:①县水利局:在24小时值班的基础上,落实人员加强值班;根据山洪灾害气象预警风险区域分布及山洪灾害风险清单,督促相关乡镇(街道)加强河道堤防、屋顶山塘、病险水库、山洪灾害危险区等重要部位巡查检查,电话抽查、询问相关责任人履职情况,并做好记录;根据实际情况,会商气象部门适时启动山洪灾害气象风险等级预警;提醒乡镇(街道)加强山洪灾害风险防范,摸排掌握须转移人员情况。②自然资源和规划局:落实值班值守人员,实行24小时值班;根据山洪灾害气象预警风险区域分布及山洪灾害风险清单,督促相关乡镇(街道)加强地质灾害隐患点等重要部位巡查检查,电话抽查、询问相关责任人履职情况,并做好记录;提醒乡镇(街道)加强地质灾害风险防范。③防指成员单位按照各自职责加强值班值守,协同乡镇(街道)开展转移避险工作准备。

乡镇(街道)、村(社区):①落实值班值守人员,实行24小时值班,村级防汛责任人进岗到位;②预警区域内村级监测预警人员密切关注水雨情和预警信息,遇异常情况应及时上报村级防汛责任人;③预警范围内前期、实时降雨较大区域,村级监测预警人员加密检查河道堤防、山洪灾害高危区、河道行洪安全、地质灾害点等可能致灾风险点状况,水利工程巡查员根据实际情况对屋顶高坝山塘、病险水库进行巡查,发现问题及时报告;④预警区域内农家乐、旅游景点、工矿企业、在建工程、校舍等涉灾场所负责人,对存在安全隐患的风险点落实巡查人员,加强监测,视情况关闭场所;⑤实时降雨较大区域,停止垂钓、游泳、漂流等一切水上活动;⑥河道水位超警戒区域,停止涉水工程施工作业,撤离施工人员、机械设备;⑦预警区域内转移责任人摸排掌握须转移人员情况。

(2)黄色预警。

县防指成员单位:①县水利局:在24小时值班的基础上,落实人员加强值班;根据山洪灾害气象预警风险区域分布及山洪灾害风险清单,督促相关乡镇(街道)加强小流域堤防、屋顶山塘、病险水库、山洪灾害危险区等重要部位巡查检查,电话抽查、询问相关情况,并做好记录;根据实际情况,会商气象部门适时提升山洪灾害气象风险等级预警。②县自然资源和规划局:落实值班值守人员,实行24小时值班;根据山洪灾害气象预警风险区域分布及山洪灾害风险清单,督促相关乡镇(街道)加强地质灾害隐患点等重要部位巡查检查,电话抽查、询问相关情况,并做好记录;提醒乡镇(街道)加强山洪灾害地质灾害风险防范。③防指成员单位按照各自职责加强值班值守,协同乡镇(街道)开展转移避险工作准备。

乡镇(街道)、村(社区):①落实值班值守人员,实行24小时值班,乡镇(街道)防汛责任人进岗到位;②预警区域内驻村干部驻点指挥;③预警区域内村级监测预警人员密切关注水雨情和预警信息,遇异常情况应及时上报村级防汛责任人;④预警范围内前期、实时降雨较大区域,村级监测预警人员全面检查河道堤防、山洪灾害高危区、河道行洪安全、地质灾害点等可能致灾风险点状况,水利工程巡查员根据实际情况对屋顶山塘、病险水库巡查,发现问题及时报告;⑤预警区域内村级防汛责任人及转移责任人查看转移路线,确保转移路线无漫水、坍塌等情况发生,确保安全;⑥按照预案规定的转移路线及安置点,迅速转移安置危险区人员,对不服从转移命令的人员要采取强制转移措施,确保人员安全;⑦预警区域内农家乐、旅游景点、工矿企业、在建工程、校舍等涉灾场所负责人关闭场所,做好人员转移安置工作,向行业管理部门上报滞留人员信息,无法避险场所应立即上报公安部门;⑧启用避灾场所,保障水、食物等供应,严防转移人员擅自返回;⑨实施山区道路交通管控,严格控制车辆、人员进入危险区域;⑩停止垂钓、游泳、漂流等一切水上活动;⑪停止涉水工程施工作业,撤离施工人员、机械设备;⑫统计上报人员转移情况。

(3)红色预警。

县防指成员单位:①县水利局:在24小时值班的基础上,落实人员加强值班;根据山洪灾害气象预警风险区域分布及山洪灾害风险清单,督促相关乡镇(街道)加强小流域堤防、屋顶山塘、病险水库、山洪灾害危险区等重要部位巡查检查,电话抽查、询问相关情况,并做好记录;提醒乡镇(街道)做好人员转移工作。根据实际情况,会商气象部门适时提升山洪灾害气象风险等级预警。②县自然资源局:落实值班值守人员,实行24小时值班;根据山洪灾害气象预警风险区域分布及山洪灾害风险清单,督促相关乡镇(街道)加强地质灾害隐患点等重要部位巡查检查,电话抽查、询问相关情况,并做好记录;提醒乡镇(街道)加强山洪灾害地质灾害风险防范。③各防指成员单位按照各自职责加强值班值守,县公安局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县农业农村局、县文广旅体局、县应急管理局等部门关注重点风险区域,按照各部门职责做好避灾转移准备;其他防指成员单位按照各自职责协同乡镇(街道)开展转移避险工作。

乡镇(街道)、村(社区):①落实值班值守人员,实行24小时值班,乡镇(街道)防汛责任人进岗到位;②驻村干部驻点重要村落指挥;③村级监测预警人员密切关注水雨情和预警信息,遇异常情况应及时上报村级防汛责任人;④前期、实时降雨较大区域,村级监测预警人员实时全面检查河道堤防、山洪灾害高危区、河道行洪安全、地质灾害点等可能致灾风险点状况,水利工程巡查员根据实际情况对屋顶山塘、病险水库巡查,发现问题及时报告;⑤村级防汛责任人及转移责任人查看转移路线,确保转移路线无漫水、坍塌等情况发生,确保安全;⑥按照预案规定的转移路线及安置点,迅速转移安置危险区人员,对不服从转移命令的人员要采取强制转移措施,确保人员安全;⑦农家乐、旅游景点、工矿企业、在建工程、校舍等涉灾场所负责人关闭场所,做好人员转移安置工作,向行业管理部门上报滞留人员信息,无法避险场所应立即上报公安部门;⑧启用避灾场所,保障水、食物等供应,严防转移人员擅自返回;⑨实施山区道路交通管控,严格控制车辆、人员进入危险区域。⑩停止垂钓、游泳、漂流等一切水上活动;⑪停止涉水工程施工作业,撤离施工人员、机械设备;⑫视情扩大人员转移范围;⑬统计上报人员转移情况。

4.4.2 监测预警

监测预警是县水利局根据水文监测站实测(1h、3h、6h等)降雨数据,结合山洪灾害防御重要村准备(立即)转移指标,由县山洪灾害监测预警模块发布准备(立即)转移预警。

(1)准备转移。

县防指成员单位:①县水利局:在24小时值班的基础上,落实人员加强值班;督促相关乡镇(街道)加强小流域、屋顶高坝山塘、病险水库、山洪灾害危险区等重要部位巡查检查,电话抽查、询问相关情况,并做好记录,提醒加强山洪灾害风险防范;根据水雨情实测及预报数据,关注风险较高重要村落,实时研判山洪风险,视情况发布立即转移预警。②县自然资源和规划局:落实值班值守人员,实行24小时值班;督促相关乡镇(街道)加强地质灾害点巡查工作,提醒加强地质灾害风险防范。③县公安局、县自然资源和规划局、县住建局、县交通运输局、县农业农村局、县文广旅体局、县应急管理局等部门关注重点风险区域,按照各部门职责做好避灾转移准备。

乡镇(街道)、村(社区):①落实值班值守人员,实行24小时值班,乡镇(街道)防汛责任人进岗到位;②驻村干部驻点指挥;③村级监测预警人员密切关注水雨情和预警信息,遇异常情况应及时上报村级防汛责任人;④村级监测预警人员实时监测河道堤防、山洪灾害危险区、河道行洪安全、地质灾害点等可能致灾风险点状况,水利工程巡查员根据实际情况对屋顶高坝山塘、病险水库巡查,发现问题及时报告;⑤组织、督促村(社区)做好预警区域内危险区群众转移准备;⑥村级防汛责任人及监测预警、人员转移责任人可通过广播、铜锣鼓号、手摇警报器、上门通知、电话等方式告知危险区群众做好转移准备;⑦村级防汛责任人及转移责任人,对极高危地区、危房所涉人员及老弱病残人员提前进行转移安置;⑧预警区域内农家乐、旅游景点、工矿企业、在建工程、校舍等涉灾场所负责人关闭场所,并做好人员转移安置工作,向行业管理部门上报滞留人员信息;⑨转移责任人要查看转移路线,确认转移路线无漫水、坍塌等情况发生,确保安全;⑩做好安置场所启用准备工作,做好避灾场所清理及物资保障;⑪停止垂钓、游泳、漂流等一切水上活动;⑫停止涉水工程施工作业,撤离施工人员、机械设备;⑬村级防汛责任人根据河道水位上涨速率,视情况提前转移高危区、危险区人员。⑭通过安全码及时上报人员转移情况。

(2)立即转移。

县防指成员单位:①县水利局:在24小时值班的基础上,落实人员加强值班;督促相关乡镇(街道)加强小流域、屋顶山塘、病险水库、山洪灾害危险区等重要部位巡查检查,电话抽查、询问相关情况,并做好记录,提醒加强山洪灾害风险防范;根据水雨情实测及预报数据,关注风险较高重要村落,实时研判山洪风险。②县自然资源和规划局:落实值班值守人员,实行24小时值班;督促相关乡镇(街道)加强地质灾害点巡查工作,提醒加强地质灾害风险防范。③各防指成员单位关注重点风险区域,按照各部门职责开展避灾转移工作。

乡镇(街道)、村(社区):①落实值班值守人员,实行24小时值班,乡镇(街道)防汛责任人进岗到位;②驻村干部驻点重要村落指挥;③村级监测预警人员密切关注水雨情和预警信息,遇异常情况应及时上报村级防汛责任人;④前期、实时降雨较大区域,村级监测预警人员实时全面检查河道堤防、山洪灾害危险区、河道行洪安全、地质灾害点等可能致灾风险点状况,水利工程巡查员根据实际情况对屋顶山塘、病险水库巡查,发现问题及时报告;⑤村级防汛责任人及转移责任人查看转移路线,确保转移路线无漫水、坍塌等情况发生,确保安全;⑥按照预案规定的转移路线及安置点,迅速转移安置危险区人员,对不服从转移命令的人员要采取强制转移措施,确保人员安全;⑦农家乐、旅游景点、工矿企业、在建工程、校舍等涉灾场所负责人关闭场所,做好人员转移安置工作,向行业管理部门上报滞留人员信息,无法避险场所应立即上报公安部门;⑧启用避灾场所,保障水、食物等供应,严防转移人员擅自返回;⑨实施山区道路交通管控,严格控制车辆、人员进入危险区域;⑩停止垂钓、游泳、漂流等一切水上活动;⑪停止涉水工程施工作业,撤离施工人员、机械设备;⑫公安人员做好现场秩序维护工;⑬在遭遇极端暴雨情况下,村级防汛责任人可根据实际情况,组织全村避险转移,并上报上级防指、公安部门;⑭通过安全码及时上报人员转移情况。

4.4.3 人工预警。

人工预警主要是乡镇(街道)、村(社区)监测预警员根据现场观测雨量(水位)信息,当发现达到预警阈值或其他危急情况时,通过铜锣、手摇报警器、广播、电话、短信、微信等发布人工预警,并及时将情况向责任人汇报。

县水利局:落实值班值守人员,实行24 小时值班;分析人工预警内容,提出处理建议;提醒乡镇(街道)做好后续水情观测,进一步跟踪灾情发展。

乡镇(街道)、村(社区):乡镇(街道)落实值班值守人员,实行24 小时值班;督促村级防汛责任人进岗到位;村(社区)根据人工预警内容结合山洪灾害风险清单,全面检查小流域堤防、屋顶山塘、病险水库、山洪灾害危险区、地质灾害隐患点等重要部位,发现问题及时报告。

4.5 信息更新

县、乡镇(街道)、村(社区)三级监测、预警组织之间信息是否畅通,决定着山洪灾害防御的成与败。每年汛前必须对监测、预警组织及人员予以明确和公布,如有变更,及时更新。

五、人员转移

5.1 转移安置原则

转移遵循先人员后财产,先老弱病残后一般人员,先低洼处后较高处人员的原则,以集体、有组织转移为主。转移责任人有权对不服从转移命令的人员采取强制转移措施。

5.2 转移安置路线

转移地点、线路的确定应遵循就近安全的原则,向险情发生区附近的高地转移。汛前由各乡镇(街道)根据实际的地形地势制定转移路线及安置地点。转移路线应尽量避开跨河、跨溪或易滑坡地带,应避免顺着溪河沟从上下游、泥石流沟上下游、滑坡的滑动方向转移,应向溪河沟从两侧山坡或滑动体两侧方向转移。

5.3 转移安置方式

每年汛前,各乡镇(街道)组织人员确定需要转移的人员,对山洪灾害危险区内群众进行调查、摸底、登记造册,向可能受灾人员预先告知,一旦接到相应预警信号,各级责任人要立即上岗到位,按照既定的预案前往所包责任区的第一线组织开展险情巡查和防御工作;责任人必须在灾害发生区现场组织指挥转移群众,确保转移不漏一户一人。要及时对转移安置灾民情况进行登记,逐级上报转移安置情况及需要解决的困难,妥善解决安置人员的饮食起居;灾后组织相关人员对受损房屋及周边状况进行查看,确认安全后,组织转移人员有序返回。

5.4 特殊情况应急措施

转移安置过程中出现交通、通讯中断等特殊情况时,灾区各村组应各自为战、不等不靠,及时采取防灾避灾措施。由村干部分头入户通知易发灾害点村民,尤其是夜间可能发生相关灾害时,要保证信息传递的可靠性, 做到不漏一户、不漏一人。借助无线广播、铜锣、手摇警报器等设备或口头通知引导转移人员到安置地点。在制定的转移路线交通中断的情况下, 应选择向沟谷两侧山坡或滑坡体的两侧方向转移到就近较高地点。对于特殊人群的转移安置采取专项措施,并派专人负责,确保无一人掉队。

六、抢险救灾

6.1 县级单位

一旦发生险情,在及时向上一级防汛指挥部门报告的同时,应急抢险队投入抢险救灾,确保灾区人民群众的生命安全,尽量减少财产损失。紧急情况下可以强制征用和调配车辆、设备、物资等。对可能造成新的危害的山体、建筑物等要安排专人监测、防御。发生灾情,要首先把被困人员迅速转移到安全地带。对紧急转移的人员作好临时安置,发放粮食、衣物,对灾区作好卫生防疫工作。迅速组织力量抢修水、电、路、通信等基础设施。

县防指监督各单位履职情况,协调各防指成员单位开展抢险救援工作,具体职责如下:

(1)县应急管理局:根据灾情调集专业救援力量和抢险物资,视情向部队或上级部门请求增援;制定抢险救援方案并组织实施。

(2)县水利局:派出专家组承担水利工程抢险和堰塞湖应急处置等技术支撑工作。

(3)县交通运输局:配合交警部门组织封闭危险区域内的公路,配合相关职能部门维持现场及周边秩序,防止无关人员进入危险区;及时抢修救援公路。

(4)县商务局:负责转移人员生活保障及救灾物资调配。

(5)县公安局:负责维护危险区域社会公共秩序及人员管控,协助政府做好强制转移工作。

(6)县供电公司:负责抢险救援所需的应急电力保障。

(7)其他成员单位:按照《天台县防汛防台抗旱应急预案》相关规定职责执行,配合做好山洪灾害抢险救援工作。

6.2 乡镇(街道)、村(社区)

(1)视情第一时间紧急救援受困人员。

(2)撤离危险区域及附近人员,划定危险区域,设立警示标志。

(3)组织本地救援力量和抢险物资,控制险情扩大,视情请求上级防指增援。

(4)按规定及时将灾害发生时间、地点、规模、受灾程度、救援情况等情况上报县防指。

6.3 善后工作

对紧急转移的人员做好临时安置,发放粮食、衣物等生活必需品,对受灾地区做好卫生防疫工作。

县民政局、县农业农村局、县卫生健康局等部门在灾害发生时应及时调查、统计、上报灾情;组织灾区恢复生产和搞好救济工作;搞好现场医疗救护、伤员转移和治疗工作,防止疫情发生,具体包括:

(1)抽调精干医务人员组建医疗、防疫救护队,队员要在岗待命,随时准备支援受灾地区。

(2)要储备好足够的药品和设备,各医疗、防疫单位要派专人昼夜值班,做好抢险的各项准备工作。

(3)及时制定饮用水消毒方案,进行饮用水消毒,预防各种传染病发生。

(4)解决污染问题,尤其是人的粪便污染,提出治理方案。

(5)进行预防投药和预防注射的各项工作,防止疾病流行。

(6)全面作好传染病的防病工作,提出传染病的救护和治疗方案。

另外需要迅速组织力量抢修水、电、路、通信等基础设施,县防指联系各成员单位统计各类受灾情况上报至县委、县政府,在县委、县政府的领导下协调交通、电力和通讯部门对受灾地区进行抢修,在最短时间内恢复受灾地区的通讯与交通。

七、宣传培训演练

7.1 宣传

乡镇(街道)、村(社区)要向山洪灾害危险区居民户发放转移避险明白卡、宣传册。明白卡内容应明确居民户所在危险区类型、避灾场所位置、转移路线、转移负责人及联系方式等,宣传册内容包括山洪灾害基本常识、本区域历史山洪灾害及特点以及监测预警、自救自防、转移避险等知识。

村(社区)要设置一块宣传栏,地点一般选择在村委会、文化礼堂、小广场等村民经常活动的场所,宣传栏内容应展示山洪灾害危险区转移避险图(推荐结合防汛防台形势图进行展示),需重点标明危险区范围、转移对象、转移路线、安置点、转移信号、镇村防汛组织机构等信息,并兼顾防御知识宣传的作用。

7.2 培训

县防指、县水利局组织培训,邀请行业专家、县防指成员单位骨干对乡镇(街道)防汛防台抗旱指挥机构及其办事机构、村防汛防台工作组相关工作人员以及网格责任人进行培训,培训内容应包括山洪灾害基本常识、监测预警、应急转移、避险自救技能等。

7.3 演练

县、乡镇每年至少组织开展1次山洪灾害防御预案演练,村级每3年至少组织开展1次预案演练(结合防汛防台综合演练开展)。县、乡镇两级演练内容包括监测、预警、人员转移安置、抢险救灾、后勤保障等,需组织有山洪灾害防御任务的乡镇(街道)、行政村(社区)进行观摩,提升演练效果,扩大普及范围。预案演练结束后,及时组织演练评估,总结分析应急预案存在的问题,制定完善措施。

村级演练以应急避险转移为主,包括简易监测预警设备使用、预警信号接收与转发、人员转移安置等。演练对象为基层防汛(山洪灾害防御)责任人、山洪灾害监测预警员和威胁区域群众。

八、保障措施

8.1 责任落实

山洪灾害防御实行各级人民政府行政首长负责制及分级分部门的岗位责任制;乡镇(街道)防汛责任人由乡镇人民政府、街道办事处行政主要负责人担任,村级防汛责任人由村(社区)主要负责人担任。

8.2 隐患排查

县防指结合全县防汛防台检查,组织开展山洪灾害隐患县级排查,督促乡镇(街道)开展山洪灾害隐患自查、整改和填报工作。县水利局做好风险动态信息协同工作,汇总隐患和整改情况,形成全县山洪灾害隐患动态管理清单,对乡镇(街道)提供的山洪灾害防御责任人、预警员、防御对象清单等信息进行整理、录入。乡镇(街道)开展山洪灾害隐患自查,做好隐患填报、动态更新;对督查、抽查、检查、自查发现的问题做好整改并及时上报。

8.3 信息更新

县防指组织乡镇(街道)开展山洪灾害高危区人员转移“浙江安全码”动态更新工作,县应急管理局、县水利局做好技术指导。

乡镇(街道)会同村(社区)要全面掌握山洪灾害危险区划分成果,更新并上报山洪灾害防御相关责任人、监测预警员、防御对象清单等信息。

8.4 强化纪律

在山洪灾害防御工作中,各防指成员单位、各乡镇要认真落实行政首长负责制,层层落实责任,严格执行以下纪律:

(1)严格执行防汛纪律。

①汛期各级防指办实行24小时值班,确保通讯畅通;

②暴雨天气时各级防指和乡镇(街道)党政主要领导、驻村干部及村主要领导未经批准不得离岗外出;

③暴雨天气时山洪灾害危险区内居民应时刻提防山洪爆发;

④山洪灾害防御常识宣传做到进村、入户、到人;

⑤对山洪灾害防御工作失职、渎职、脱岗、离岗、不听指挥的,追究相应责任,情节严重的,追究法律责任。

(2)严格遵守防汛值班制度。

①汛期各级防指办实行昼夜值班,值班室24小时不离人;

②值班人员必须坚守岗位,忠于职守,熟悉业务,及时处理日常事务。严格执行领导带班制度,汛情紧急时,及时通知乡镇、村主要领导上岗值班;

③积极主动抓好信息搜集和整理,认真做好值班记录,全方位掌握情况;

④重要情况及时逐级报告,做到不延时、不误报、不漏报,并随时落实和登记处理结果;

⑤凡国家上级领导的指示及重要会议精神的贯彻落实情况,乡镇(街道)防御机构必须在规定时间内按要求上报和下达,不得推诿和拖延。

九、附 则

9.1 预案解释部门

本预案由县防指、县水利局负责解释。

9.2 预案实施

本预案自印发之日起实施。

天台县山洪灾害防御工作规则

第一条 为进一步规范本县山洪灾害防御工作,提高山洪灾害防御能力,最大限度减轻灾害损失,依据《浙江省防汛防台抗旱条例》《浙江省山洪灾害防御应急工作指南》《天台县防汛防台抗旱应急预案》《浙江省山洪灾害调查工作指南》《山洪灾害防御预案编制导则(SL666-2014)》等有关规定,制定本指南。

第二条 山洪灾害防御坚持人民至上、生命至上;坚持以防为主、防治结合;坚持非工程措施为主,非工程措施和工程措施相结合。

第三条 山洪灾害防御实行各级人民政府行政首长负责制及分级分部门的岗位责任制;乡级防汛责任人由乡镇人民政府、街道办事处行政主要负责人担任,村级防汛责任人由村(社区)主要负责人担任。

第四条 县人民政府防汛防旱指挥部(以下简称县防指)指挥协调、水利部门牵头、相关部门配合,乡镇(街道)负责的山洪灾害防御工作机制。具体分工详见附件1。

第五条 动态开展山洪灾害隐患排查。县防指成员单位、乡镇(街道)分别组织行业(系统)和辖区内开展山洪灾害风险隐患排查和整改;县防指组织督查,统筹做好相关部门和单位的风险动态信息协同。乡镇(街道)负责组织所辖村(社区)开展山洪灾害隐患自查,做好隐患填报和动态更新;对上级检查和自查中发现的问题做好整改和反馈。

第六条 县、乡镇(街道)、行政村(社区)要参照水利部下发的《山洪灾害防御预案编制导则(SL666-2014)》和《村(社区)防汛防台形势图编制导则》,结合自身实际和水利部门山洪灾害调查评价成果,编制县、乡、村三级山洪灾害防御预案。具体编制要求详见附件2。

第七条 乡镇(街道)、村(社区)在每个山洪灾害危险区设立标牌标识,如警示牌、特征水位标识、转移路线指示、避灾安置标识等。各类标牌标识应醒目、直观、易见,并考虑满足夜间使用及风雨侵蚀的环境要求。具体样式参考详见附件3。

第八条 县级、乡镇(街道)每年至少组织开展1次山洪灾害防御预案演练,村级每3年至少组织开展1次预案演练,演练可以结合防汛防台综合演练开展。县、乡两级演练内容包括监测、预警、人员转移安置、抢险救灾、后勤保障等,要组织有山洪灾害防御任务的乡镇(街道)、行政村(社区)进行观摩,提升演练效果,扩大普及范围。村级演练以应急避险转移为主,包括简易监测预警设备使用、预警信号接收与转发、人员转移安置等。演练对象一般为基层防汛(山洪灾害防御)责任人和山洪灾害威胁区域群众。县、乡级演练在预案演练结束后,及时组织演练评估,总结分析应急预案存在的问题,制定完善措施。

第九条 县防指、县水利局和乡镇(街道)要组织开展山洪灾害防御培训宣传,提升干部群众防灾避险能力。

县防指应当组织应急管理、水行政、自然资源、气象等主管部门,对乡镇(街道)防汛防台抗旱指挥机构及其办事机构、村防汛防台工作组相关工作人员以及网格责任人进行培训,培训内容应包括山洪灾害基本常识、监测预警、应急转移、避险自救技能等。

乡镇(街道)、村(社区)要向山洪灾害危险区居民户发放转移避险明白卡、宣传册。明白卡内容应明确居民户所在危险区类型、避灾场所位置、转移路线、转移负责人及联系方式等。宣传册内容包括山洪灾害基本常识、本区域历史山洪灾害及特点以及监测预警、自救自防、转移避险等知识。

村(社区)要设置一块宣传栏,地点一般选择在村委会、文化礼堂、小广场等村民经常活动的场所,宣传栏内容应展示山洪灾害危险区转移避险图,重点标明危险区范围、转移对象、转移路线、安置点、转移信号、当地山洪灾害防御组织机构等信息,并兼顾山洪灾害防御知识宣传的作用。

乡镇(街道)、村(社区)要根据实际情况,通过张贴宣传标语(挂图)、播放宣传短片或文艺活动等喜闻乐见方式,利用广播、电视、微信等媒介宣传山洪灾害防御知识。

第十条 县水利局牵头,属地乡镇(街道)组织开展山洪灾害风险识别工作,主要包括山洪灾害防御对象村落名录甄别、风险隐患识别、危险区划分、防御对象清单填报、预警指标分析等工作。

第十一条 按照“全面覆盖、不留死角”的原则,将山丘区内所有城镇、乡镇(街道)、行政村(社区)纳入山洪灾害防御范围。按照《浙江省山洪灾害调查工作指南》要求,以自然村为单元,确定山洪灾害防御重要村落、一般村落名录。

第十二条 按照临河隐患、阻水隐患、工程隐患、地灾隐患、冲沟隐患、历史山洪分类,确定重要村落山洪灾害风险类型,确定原则见下附件4。

第十三条 县水利局会同县自然资源和规划局,指导乡镇(街道)、村根据不同隐患类型和致灾因子,组织开展山洪灾害危险区划分工作。山洪灾害危险区划分为高危区(小于20年一遇)和轻危区(大于等于20年一遇至100年一遇水位与历史最高洪水位中的较大值),具体需根据当地地理特性和专业人员计算成果研判确定。

第十四条 乡镇(街道)、村(社区)要根据山洪灾害危险区划分成果,填报山洪灾害防御对象清单。山洪灾害防御对象清单包括居民户、学校、工矿企业、旅游景点(农家乐)等类型;填报内容包括防御对象所在行政区(精确到自然村)、防御对象类型、防御对象联系人及联系方式、涉及常住人口数量、转移负责人及联系方式、隐患类型、危险区等级等信息。防御对象清单见下附件5。

第十五条 县防指组织乡镇(街道)级开展山洪灾害高危区人员转移“浙江安全码”录入工作,县水利局做好协助指导。

第十六条 县水利局组织技术人员或委托专业机构,参照全国山洪灾害防治项目组编写的《山洪灾害分析评价技术要求》《山洪灾害分析评价技术指南》开展预警阈值测算,并定期开展预警阈值复核工作。预警阈值一般包括1小时、3小时、6小时降雨量值和警戒水位、危险水位。

第十七条 县水利局、县自然资源和规划局、县气象局会同乡镇(街道)做好监测站点布设维护工作。具体要求详见附件6。

第十八条 建立水利、气象、自然资源、交通、公安等部门致灾监测信息共享机制。山洪灾害防治区范围内的雨量、土壤湿度、地质灾害监测站和便于溪河水位观测的视频监测站,纳入山洪灾害监测体系。

第十九条 县水利部门共享气象部门精细化数值天气预报成果,制作并联合发布山洪灾害气象预警。

第二十条 乡镇(街道)、村(社区)要严格落实山洪灾害巡查监测预警责任。村级监测预警员、水库山塘巡查员、河道堤防巡查员等责任人在强降雨期间通过加密巡查和观测人工监测设施,对水雨情异常、水利工程险情、地质异常、水库山塘溃坝等山洪灾害风险信息进行综合识别与研判,并将相关信息报送至村级防汛防台工作组及镇级防指。镇级防指和村级防汛防台工作组应视情况决定是否启动应急预案,并向上级防指报告。

第二十一条 山洪灾害预警分预报预警、监测预警和人工预警,预警等级、发布主体、方式、对象,详见下附件7。

第二十二条 县级防指、水利、应急管理和相关部门,乡镇(街道)及同级防指、行政村等有关单位应加强值班值守,及时接收并根据山洪灾害预警信息,执行相应预案程序,做好各项防御工作。

第二十三条 乡镇(街道)、村(社区)要负责做好监测预警设施设备的运行维护管理,县水利局要做好指导工作。运行维护工作可采用自行管护、委托专业部门、向社会购买服务等方式,按照水利部《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》《山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求》开展。

第二十四条 乡镇(街道)、村(社区)按照不同预警信号,做好转移避险工作,详见附件8。

第二十五条 山洪灾害发生后,乡镇(街道)、村(社区)应做好以下应急处置工作:

1.紧急救援受困人员。

2.撤离危险区域及附近人员,划定危险区域,设立警示标志。

3.组织本地救援力量和抢险物资,控制险情扩大,视情请求上级防指增援。

4.按规定及时将灾害发生时间、地点、规模、受灾程度、救援情况等情况上报县防指。

第二十六条 县防指组织各相关部门做好山洪灾害抢险救灾,具体职责详见附件9。

第二十七条 各乡镇(街道)、各有关单位须严格贯彻执行中央、省、市、县决策部署,加强值班值守,抓好工作落实,严守工作纪律,做到有令必行、有禁必止。

第二十八条 人员转移过程中,有关单位和个人不服从人民政府和有关部门发布的决定、命令(指令)和措施的,按照有关规定处置。

附件:1.山洪灾害防御工作职责分工

2.山洪灾害防御预案编制要求

3.山洪灾害危险区标牌标识

4.山洪灾害风险识别原则

5.山洪灾害重要村落防御对象清单

6.监测站点布设维护要求

7.山洪灾害预警表

8.转移避险工作事项

9.县防指成员单位抢险救灾工作职责